Si hay un tema que se colaba en todas las conversaciones y sobre el que a menudo preguntaban nuestra opinión, es el aceite de palma. Así que decidimos bucear un poco en el tema para poder informar convenientemente.

¿Qué es?

Es el aceite que se obtiene de la pulpa del fruto de la palma aceitera africana, cuyo nombre científico es Elaeis guineensis. De la semilla de dicho fruto se obtiene otro aceite distinto, el palmiste.

|

|

La palma aceitera da grandes rendimientos con costes relativamente bajos de producción. Además su aceite tiene tantas aplicaciones en diversas industrias que la demanda mundial está asegurada. Estos tres factores explican su tremendo éxito.

¿Sabías que la palma de aceite da el mayor rendimiento de aceite por unidad de superficie que cualquier otro cultivo? Por si fuera poco, de ella se obtienen dos tipos de aceite – palma y palmiste – ambos muy importantes en el comercio internacional.

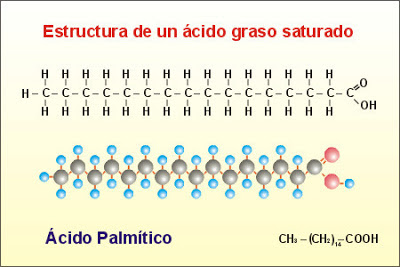

Su composición

El aceite de palma en crudo tiene un intenso color rojizo debido a su riqueza en carotenoides. Tiene también licopenos y vitamina E pero sin embargo su perfil lipídico (la naturaleza de los ácidos grasos que lo componen) no es especialmente saludable porque tiene una importante proporción, en torno al 40-50%, de ácido palmítico, que es un ácido graso saturado (en el aceite de oliva por ejemplo está presente en un 11%). Esta abundancia de ag. saturados hace que se presente viscoso en ambiente tropical y sólido en climas templados como el nuestro. Estos ag. saturados resisten mejor el enranciamiento, otra ventaja más en la industria alimentaria.

El aceite y derivados de palmiste por su parte no poseen esos carotenos y la proporción de ag.saturados es mucho mayor (en torno al 80%).

Los problemas del refinado

El aceite de palma sin refinar es una fuente de calorías y un alimento de primera necesidad en muchos países en vías de desarrollo. Se usa habitualmente para cocinar.

El problema es que nosotros consumimos aceite de palma refinado, sin vitaminas ni antioxidantes pero con todo su ácido palmítico. Además, está tan presente en los alimentos ultraprocesados que resulta tremendamente fácil consumir mucha más cantidad de la recomendable sin darnos cuenta.

|

|

¿Sabías que en la Unión Europea una persona consume una media de 59.3 kilos de aceite de palma al año?

¿Por qué es tan malo?

Antes que nada aclarar que, como ocurre en otras ocasiones, ni el árbol ni el aceite de sus frutos son malos en sí mismos. El problema viene con su uso, y con su abuso.

Se han identificado tres efectos negativos importantes del aceite en sí y de su producción: la salud de los consumidores, el medio ambiente y los derechos de los trabajadores de las plantaciones. Pero vayamos por partes.

Salud

La mala fama le viene al aceite de palma por dos razones: las grasas que lo componen y la presencia de sustancias indeseables que se originan durante el refinado.

Respecto a las grasas, simplemente decir que, de todas las grasas habidas y por haber, el ácido palmítico, no es precisamente de los mejores de cara a prevenir la aparición de colesterol “malo” o la diabetes. Más bien lo contrario.

|

|

Su procesamiento industrial

El otro problema viene derivado de su procesamiento industrial. El refinado es un paso necesario para eliminar color, sabor y olor que se aplica al aceite de palma y a otros muchos aceites vegetales (en nuestro entorno quedarían libres el aceite de oliva virgen y el virgen extra). Al parecer, al calentar estos aceites a más de 200ºC se forman unos compuestos ( ésteres glicidílicos de ácidos grasos y MCPD) que se cree que pueden estar relacionados con el cáncer. La EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) ha advertido sobre este hecho, admitiendo incluso que a día de hoy no se puede establecer un nivel de ingesta seguro.

Su presencia en alimentos infantiles

Por último, seguro que muchos de vosotros os habréis enterado de la discusión en Twitter entre la periodista Samanta Villar y la empresa Hero en torno a la presencia de este aceite en leches de fórmula y otros productos infantiles. En el blog de Marian, Boticaria García lo explica estupendamente, pero lo resumo por si acaso: la leche materna contiene este ácido graso porque el bebé lo necesita en ese momento de su desarrollo; pero en su versión de beta-palmitato. Las leches maternizadas, que intentan imitar en lo posible a la original, recurren a la grasa de palma, ya que contiene este ácido graso, pero en otra versión, el alfa-palmitato, que no tiene las mismas propiedades del original. Conscientes de ello, algunas marcas ya introducen beta-palmitato en la fórmula, y bien que lo publicitan, pero sin llegar a alcanzar la proporción de la leche materna.

Medio ambiente

El principal impacto ambiental del boom del aceite de palma se debe a la deforestación de selva tropical:

– Supone una pérdida inmensa de biodiversidad, que pone a muchas especies al borde de la extinción, no solo al orangután o al tigre de Sumatra, que al ser grandes y peludos se les hace más caso.

– La pérdida de esta grandes masas vegetales capaces de captar el de CO2 que sobra en nuestra atmósfera lógicamente agrava el efecto invernadero.

– Para colmo, esa deforestación a veces va ligada a incendios en suelos de turbera, sobre los que se asientan estos cultivos. Estas turberas son antiguos depósitos de materia orgánica parcialmente descompuesta, que albergan en su interior bolsas de CO2 o CH4, ambos gases de efecto invernadero que, al liberarse, agravan más aún la situación.

¿Sabías que entre el 85-95 de la producción mundial se encuentra en Malasia e Indonesia?

Derechos humanos

Las plantaciones de palma se han relacionado también con importantes abusos laborales, que se acercan incluso a condiciones de esclavitud, tal como denuncia Amnistía Internacional desde hace años.

Explotación infantil, salarios por debajo del mínimo legal, excesiva carga de trabajo, ausencia total de medidas de protección, incluso en la manipulación de fitosanitarios, figuran entre las prácticas denunciadas por ONGs.

El mito del aceite sostenible

En vista de los problemas sociales y medioambientales que llevaban denunciándose desde hacía tiempo, se creó en 2004 la Mesa Redonda para el Aceite de Palma Sostenible, como entidad certificadora de que la producción del aceite de palma se hace siguiendo una serie de criterios: transparencia, respeto a las leyes locales y a los derechos de comunidades indígenas y la conservación de espacios de alto valor ecológico, entre otros. Se puede decir que tiene un papel importante y ha supuesto una mejora en algunos aspectos, pero de momento no es capaz de garantizar que, como algunas grandes empresas aseguran pomposamente, que “su aceite de palma proviene de fuentes sostenibles”.

Grandes empresas y pequeños propietarios

En primer lugar porque bajo el paraguas de la RSPO están grandes empresas y pequeños propietarios, con sensibilidades y capacidades muy distintas respecto al respeto de los derechos y condiciones laborales. Las grandes compañías tipo Nestlé, Unilever o Pepsico compran el aceite a compañías locales también grandes, que se encargan del procesado y de la venta de los productos de palma ya refinados (y que no son precisamente transparentes). Podríamos decir que estas grandes empresas delegan la responsabilidad en sus proveedores y “se olvidan” del asunto.

Todo el aceite producido, sostenible o no, acaba mezclándose en las plantas refinadoras. Se podría establecer un sistema de trazabilidad pero eso sube el coste lo suficiente como para llevar las de perder en un mercado mundial donde es el precio el que manda . Eso sin contar con que, en numerosas ocasiones, se ha “pillado” a miembros de la mesa pasando olímpicamente de los principios de “sostenibilidad” que firmaron en su momento. Principios que están un poco obsoletos y pasan de puntillas por el tema de los derechos laborales.

Pero, ¿y si es tan malo por qué no lo han prohibido ya?

Básicamente porque nadie se ha muerto ni se ha puesto gravemente enfermo. Posiblemente los efectos negativos en la salud se vean a medio o largo plazo, pero lo mismo ocurre con el tabaco y el alcohol que tampoco están prohibidos. Eso no quiere decir que estemos completamente desprotegidos, el problema es que las legislación sobre alimentos va dos o tres pasos por detrás de la industria.

Hace más un siglo se crearon las grasas hidrogenadas, y en su momento se vendieron como más saludables que la grasa animal. Mucho tiempo después se descubrió que no eran tan saludables y se sacaron las grasas “trans” para sustituirlas, pero resulta que estas tampoco lo son. Y entonces llegó el aceite de palma, que tenía las cualidades necesarias, para sustituir a estas grasas (y supongo que incluso sería más barato de producir) pero que tampoco es ninguna maravilla.

¿Y eso cómo se traduce en el supermercado?

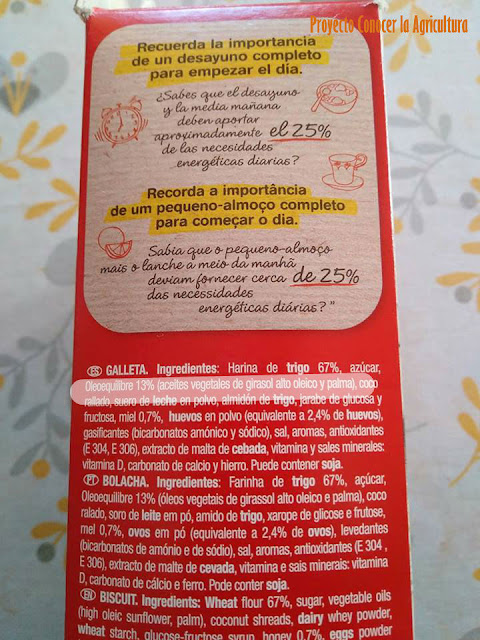

Aunque todavía pueden que queden alimentos con grasas trans o incluso hidrogenadas, lo que se lleva ahora son los “aceites vegetales”, dos palabras mágicas con las que colarnos todo tipo de aceites de origen vegetal, incluso el de colza, que como en España todavía da cierto repelús (infundado completamente, pero esa es otra historia). El Reglamento Europeo 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, que entró en vigor en 2014, permite el uso de esta expresión pero obliga a los productores a especificar entre paréntesis qué tipos de aceite se han utilizado, eso si las proporciones no hace falta ponerlas.

Los trucos del marketing

De esta manera se ha conseguido desenmascarar al aceite de palma, aunque el marketing sigue intentando disimular su presencia recurriendo a los derivados de estos aceites, listos para utilizar en los alimentos: aceite de palmiste, estearina de palma, palmoleina u oleina de palma, manteca de palma entre muchos otros, incluso el nombre científico de la especie.

|

|

¿Por qué y para qué se utiliza?

El aceite de palma se utiliza masivamente por dos razones principales: es muy barato de producir y muy versátil.

¿Sabías que el aceite de palma es el más consumido en el mundo?

Al fraccionar el aceite de palma se obtienen dos productos: la oleína y la estearina de palma. La oleína es más o menos liquida y se puede mezclar con otros aceites vegetales, mientas que la estearina es más sólida y se emplea en la producción de margarinas y jabones. Ambas las podemos ver en platos preparados, helados, salsas, margarinas, galletas, bollería, pizza, chocolates, confitería en general, aperitivos dulces y salados, pan de molde y un larguísimo etcétera de alimentos.

Muy apreciado en la industria alimentaria

Aparte del bajo precio, este aceite tiene otras características muy apreciadas por la industria alimentaria: esa capacidad de permanecer sólido a temperatura ambiente pero que al meterlo en la boca se funda agradablemente, la untuosidad que aporta a salsas o cremas, el toque crujiente que da a las galletas y que gracias a la peculiar estructura química de estas grasas, los productos tardan más en quedarse duros como piedras y en enranciarse, otra ventaja importante, sobre todo para los supermercados.

¿ Sabías que el 50 % de los alimentos y productos de consumo contienen aceite de palma?

Pero el aceite de palma también es habitual en productos de cosmética – cremas, pasta de dientes, geles de ducha y champús, se utiliza en los piensos para animales y para la obtención de biodiesel. De hecho, la Unión Europea que en el pasado fomentó la utilización de “agrocarburantes” para luchar contra el cambio climático, al hacer las cuentas ha tenido que admitir que estaba consiguiendo justo lo contrario.

¿Sabías que en la Unión Europea, el 50% del consumo de aceite de palma se destina a la producción de biodiesel?

|

|

¿Se puede sustituir?

Pues si, por poderse se puede perfectamente. Pero los aceites o grasas disponibles ni tienen esas ventajas a las que estamos acostumbrados ni son tan baratos de obtener.

|

|

¿Nuestro consejo?, mejor preocúpate por comer alimentos “de verdad”

Este aceite no es ningún veneno, no hay que tenerle miedo. Su consumo no sería un problema en el marco de una dieta saludable, como podría ser la dieta mediterránea (la que seguían nuestros abuelos, ojo). El problema es que cada vez nos alejamos más de ella por mucho que nos hagan creer lo contrario.

Al aceite de palma y todos sus derivados los encontramos principalmente en alimentos ultraprocesados. Por lo tanto, el consejo es bastante obvio: “Más mercado y menos supermercado”. Claro está, hay que meterse en la cocina